La Dott.ssa Giovinazzo ci parla dei DSA

Noemi Giovinazzo è una delle figure cliniche con cui Ohana collabora. Marta Mariani l’ha intervistata per noi. Ecco qui le sue interessanti risposte!

Noemi, tu ti occupi di valutazioni e curi quindi una parte importante, che può avere un valore predittivo sui Disturbi Specifici di Apprendimento. Le famiglie con cui entri in contatto quanto sono al corrente di questo tipo di disturbi?

Negli ultimi dieci anni l’attenzione ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) è aumentata. Figure come i pediatri, gli insegnanti e le stesse famiglie sono diventate più sensibili nell’individuare i fattori di rischio o i segnali di difficoltà scolastiche. Alcune famiglie vengono spontaneamente a fare richiesta di approfondimenti clinici, perché ravvisano una storia di familiarità.

«Mio figlio fa i miei stessi errori»!

Spesso durante la raccolta dei dati anamnestici i genitori riportano che il figlio compie gli stessi errori che facevano loro da piccoli, o ha un profilo di apprendimento simile a quello di un parente di primo grado con diagnosi di DSA. Altre volte osservano prestazioni lente e poco accurate durante lo svolgimento dei compiti a casa. Alcune famiglie invece arrivano da noi su segnalazione della scuola o del pediatra e non sanno cosa aspettarsi dalla valutazione.

Durante il colloquio iniziale e al momento della restituzione non è infrequente osservare una certa quota di preoccupazione nei genitori.

Questo è certamente comprensibile, perché una diagnosi di DSA ha un impatto sul soggetto, sia a livello di successi scolastici, sia a livello emotivo o motivazionale. A questo si accompagna spesso l’incredulità: i genitori non riescono a capire come cadute di questo tipo si evidenzino in un bambino ritenuto arguto in tante altre attività o situazioni della vita di tutti i giorni. Il concetto che rimando sempre ai genitori è che il bambino con una diagnosi di DSA è un bambino intelligente, il quale, pur avendo delle difficoltà selettive ad automatizzare alcuni processi specifici come quelli della lettura, della scrittura o del calcolo, ha un modo peculiare e diverso dall’ordinario di sfruttare le sue abilità e le sue potenzialità.

Nel nostro ultimo colloquio mi hai parlato di alcuni tipi di test di cui tu fai uso. Come funzionano? Che attendibilità hanno?

Per poter fare diagnosi di DSA è necessario considerare alcuni parametri, tra i quali l’assenza di ritardo mentale e una discrepanza tra le prestazioni scolastiche osservate e quelle attese sulla base dell’età e del quoziente intellettivo.

Una caratteristica poi che spesso si presenta nei soggetti con DSA sono le difficoltà a carico della memoria di lavoro e dell’attenzione.

I test che utilizzo per la valutazione del funzionamento intellettivo e delle competenze neuropsicologiche (memoria, attenzione e problem-solving) sono tra i test più comunemente usati in ambito clinico. Alcuni di questi sono stati messi a punto in Italia, altri hanno ricevuto un attento lavoro di revisione e di taratura sul territorio nazionale, testando un ampio campione di soggetti italiani da cui si sono poi ricavati i dati normativi con cui vengono confrontate le prestazioni dei bambini sottoposti a valutazione. I risultati possono essere letti quindi come adeguati o deficitari sulla base dello scarto dal punteggio medio ottenuto dalla popolazione testata.

Dei test ci si può fidare!

Tutti i test hanno buona validità e attendibilità e danno informazioni sul funzionamento cognitivo globale del soggetto. La durata della somministrazione della batteria dei test è solitamente di 2 ore e 30 minuti, ripartite in due incontri. Ovviamente, dobbiamo avere una certa flessibilità che tenga conto dei tempi e delle caratteristiche individuali del bambino.

Quali consigli ti sentiresti di dare alle famiglie che volessero sostenere il proprio figlio (o la propria figlia) davanti a disturbi attentivi o a deficit della memoria? E parlando delle «funzioni esecutive», il problem solving si può allenare o esercitare?

Le funzioni cognitive quali attenzione, memoria, ragionamento e problem-solving sono variabili implicate sia nell’apprendimento scolastico sia in una serie di attività comuni e svincolate dal contesto scuola.

Alcune ricerche hanno messo in evidenza come queste abilità possano essere potenziate non soltanto in soggetti in età evolutiva, ma persino in adulti con lesioni cerebrali e in anziani soggetti a decadimento cognitivo.

L’esercizio, infatti, interviene rimodulando le connessioni cerebrali, determinando un’aumentata stimolazione di alcune aree e compensando abilità compromesse. Dopo aver fatto un’attenta valutazione delle aree di forza e di debolezza del soggetto, il professionista può proporre un training a breve o a medio termine, con sessioni della durata di 30/40 minuti, utilizzando schede e programmi computerizzati (sicuramente più motivanti per i bambini).

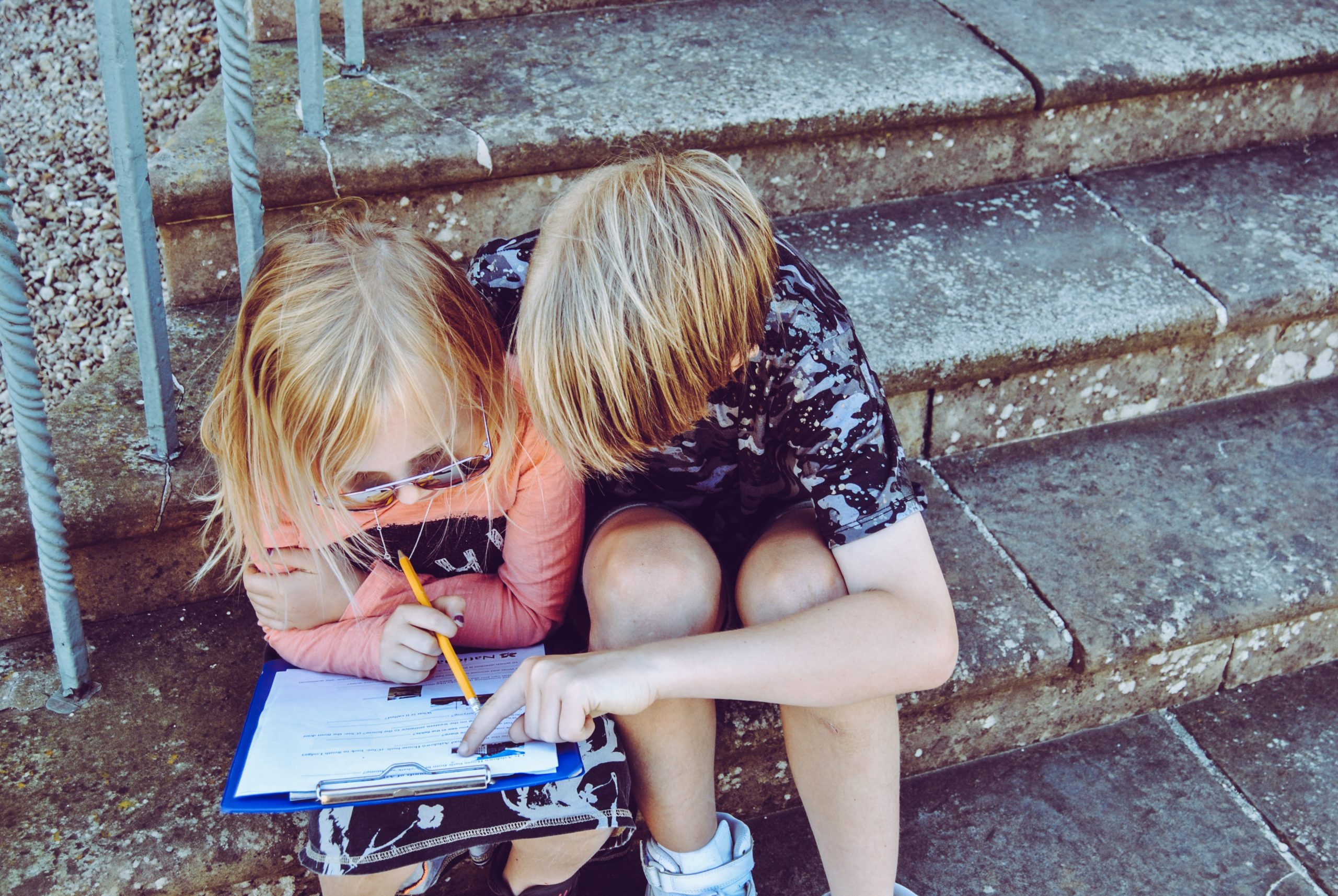

Il segreto? Tenersi in allenamento giocando!

Un lavoro di continuità può essere svolto anche a casa, mettendo in campo tanta creatività. L’obiettivo deve essere quello di proporre attività e giochi che risultino accattivanti per il bambino, in modo che possa allenarsi in modo ludico.

In quali casi generalmente consigli di ricorrere ad una valutazione privata?

Secondo l’articolo 3 della legge 170/2010 la diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento deve essere effettuata nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, quindi nelle Asl, nelle Strutture Ospedaliere e Universitarie o negli IRCSS. Dal momento, però, che una diagnosi tempestiva è necessaria per consentire allo studente con difficoltà di apprendimento di poter usufruire dei benefici che la stessa legge garantisce e dal momento che spesso i tempi di attesa nei servizi pubblici superano i 6 mesi, ci si può rivolgere a specialisti o strutture accreditate che abbiano documentata esperienza nell’attività diagnostica dei DSA.

La valutazione eseguita da un professionista privato non accreditato, anche quando non consente il rilascio di una certificazione ritenuta legalmente valida, permette tuttavia di definire in modo accurato il profilo di funzionamento del bambino/ragazzo.

Esso evidenzia i suoi punti di forza e di debolezza sia rispetto alle abilità scolastiche, sia rispetto alle competenze neuropsicologiche. La relazione finale che viene fornita ai genitori contiene quindi preziose indicazioni sul modo in cui si può lavorare sia a scuola sia a casa, in termini di attività di recupero e di potenziamento.